정부, 美가 외면한 양자기술 고집…기업은 '플랜B' 모색 [정지은의 산업노트]

입력

수정

지면A13

산업 리포트미래 산업의 ‘게임 체인저’로 불리는 양자통신기술은 양자키분배(QKD), 양자내성암호(PQC) 등으로 분류된다. 한국의 선택은 QKD였다. 정부는 민간기업과 협력해 2035년까지 양자 분야에 3조원 이상을 투입한다는 계획을 밝히는 등 QKD 관련 연구개발(R&D)에 힘을 싣고 있다.

정부가 미는 '양자키분배'

미국 공공기관선 사용 금지

"디도스 공격 등에 취약"

국내 기업들도 전략 수정

SKT, 6개 기업과 협업해

'양자내성암호' 반도체 개발

업계에선 뒷말이 무성하다. QKD가 양자기술 선진국인 미국에서 외면받고 있어서다. QKD 기술을 내세우던 기업들도 PQC 신제품 개발에 뛰어드는 등 전략 수정에 나서는 모습이다.

○美 NSA “기술적 한계 뚜렷”

NSA는 QKD의 대안으로 수학 암호 체계를 기반으로 하는 PQC 기술을 권고하고 있다. 별도 하드웨어 없이 소프트웨어만으로 구현할 수 있는 게 특징이다. 영국에서도 최근 QKD보다는 PQC에 투자하자는 목소리가 나오고 있다.업계에서는 한국 정부의 전략에 대해 우려의 목소리가 나온다. 국내에서도 PQC 연구가 이뤄지고 있지만 프로젝트의 종류나 투자금액 등에서 QKD에 미치지 못하고 있다는 게 업계의 설명이다. 김승주 고려대 정보보호대학원 교수는 “QKD는 별도 하드웨어가 필요해 비용이 많이 들고 응용 분야가 좁은 데 비해 PQC는 응용 범위가 넓다”며 “한국 정부의 전략은 글로벌 트렌드와 반대”라고 말했다.

○갈 길 먼 기술 전략…기업도 고민

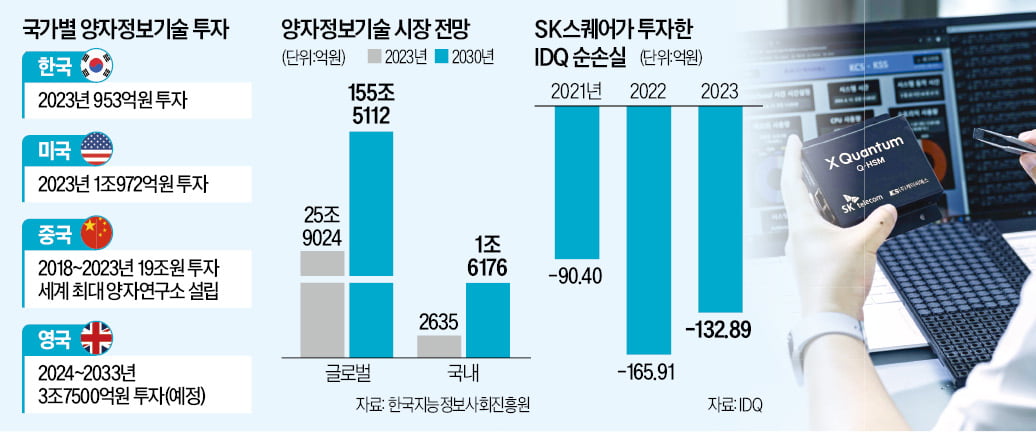

과학기술정보통신부는 미래를 대비한 기술 투자 및 연구엔 정답은 없다는 입장이다. 과기정통부 관계자는 “미국에서도 상업적으로 QKD를 쓰는 곳이 꽤 있는 것으로 안다”며 “국내 연구나 투자가 QKD에 치우친 측면은 있지만 PQC도 챙기고는 있다”고 했다. 우리 정부가 QKD에 힘을 실어 준 것은 신규 시장 창출까지 감안한 것이라는 설명도 뒤따랐다. QKD에는 전용 하드웨어 장비가 필요하기 때문에 관련 장비 기업의 매출이 생겨날 수 있다는 얘기다.양자기술 표준과 관련한 기업들의 움직임에도 변화가 감지된다. QKD 개발에 앞장서던 SK텔레콤은 최근 들어 PQC 쪽에 눈을 돌리고 있다. 이 회사는 이날 국내 양자기업 여섯 곳과 꾸린 양자기술 동맹 엑스퀀텀의 첫 상용 제품으로 PQC 기반 양자암호칩 Q-HSM을 공개했다. 회사 관계자는 “지난해부터 PQC 투자 비중을 늘리고 있다”며 “이른 시일 내 PQC와 QKD를 통합한 하이브리드 형태의 기술을 선보이는 게 목표”라고 말했다.SK그룹의 투자 회사인 SK스퀘어도 QKD 사업에서 힘을 빼는 모습이다. 이 회사는 스위스 양자정보통신기업 IDQ의 지분율을 2022년 69.3%에서 지난해 56.9%로 줄였다. IDQ는 QKD 관련 하드웨어 장비를 판매하는 곳으로, 뚜렷한 수주 실적을 공개한 적이 없다.

업계는 한국 정부가 양자기술 R&D 예산을 늘려줄 것을 요구하고 있다. 한국지능정보사회진흥원(NIA)에 따르면 한국의 지난해 양자정보기술 예산은 953억원이다. 미국이 지난해 양자정보기술 관련 공공분야에 쏟은 1조972억원과 비교하면 10분의 1에도 미치지 못한다. 중국은 세계 최대 양자연구소를 설립하는 등 2018년부터 지난해까지 19조원을 투입했다.

■ 양자통신기술중첩과 얽힘 등 양자의 물리적 특성을 정보기술에 적용하면 ‘초고속 연산’ ‘초신뢰 통신’ ‘초정밀 계측’ 등이 가능해진다. 이 중 양자통신은 빛의 가장 작은 단위인 광자에 정보를 담아 전송하고 복원하는 것을 의미한다. 양자컴퓨터 발전으로 기존 암호체계가 무력화될 것에 대비하기 위한 기술로 주목받고 있다.

정지은 기자 jeong@hankyung.com