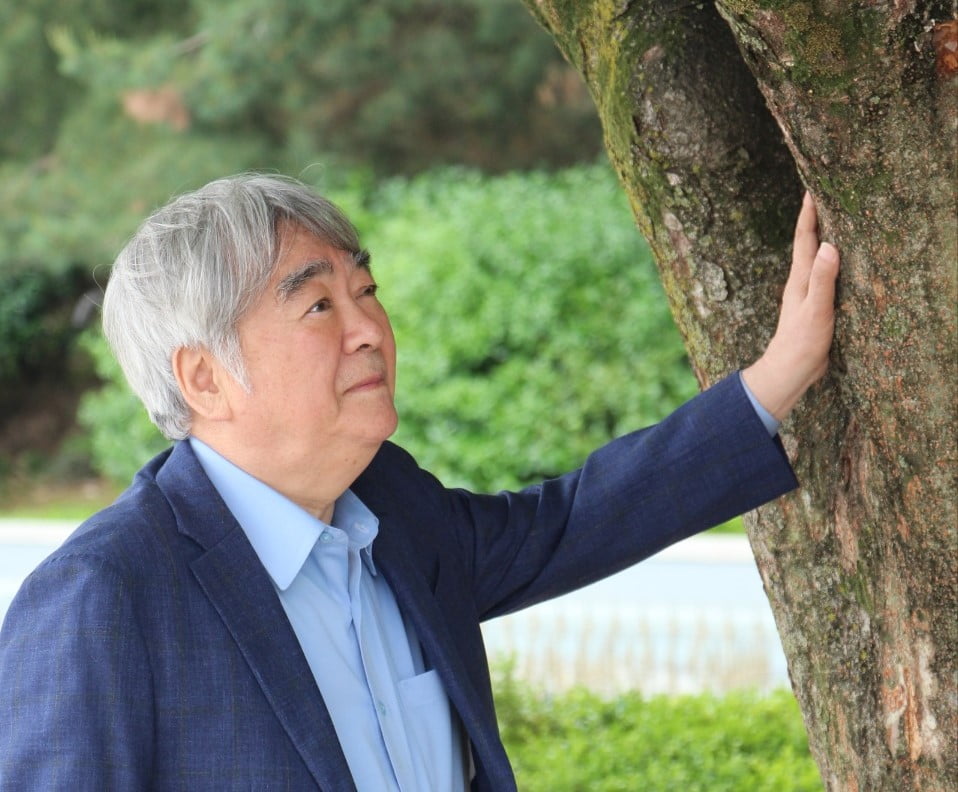

넉 줄 시로 응축한 우주의 광휘…최동호 사행시집 ‘생이 빛나는 오늘’

입력

수정

짧은 시 긴 울림…68편 엄선“꿈속의 피비린내까지// 다 지우고 난// 해골바가지 우물통 맑은 물// 푸른 하늘 흰 구름”(‘해골바가지 우물통’)

디지털 시대 시의 미래 제시

이 짧은 시에 삶과 죽음, 육신과 정신, 현실과 꿈, 생명과 정화의 이미지가 모두 응축돼 있다. 서사의 바탕은 원효가 해골 물을 마시고 깨달음을 얻었다는 이야기다. 여기에 ‘꿈속의 피비린내까지// 다 지우고 난’ 맑고 높은 해탈의 경지가 겹친다. 그 과정을 극적으로 비추는 도구는 ‘해골바가지’와 ‘우물통’이다. 이것이 ‘꿈속의 피비린내’를 ‘푸른 하늘 흰 구름’의 정화된 세계로 치환하는 거울 역할을 한다. 흔히 ‘해골통’과 ‘우물 바가지’로 통칭하는 세속 어법을 ‘해골바가지’와 ‘우물통’이라는 시적 어법으로 변환한 감각도 절묘하다.

사행시의 연원은 신라 향가에 가 닿는다. ‘풍요’ ‘헌화가’ ‘혜성가’ ‘구지가’ 등이 구조적 완결성을 지닌 사행시의 원조다. 역사가 1400여 년에 이른다. 근현대에 들어와서는 김영랑과 김달진 시인 등이 장르적 의식을 갖고 사행시를 많이 썼다. 김달진 시인은 만년에 ‘소곡회한집’이라는 제하의 연작시 60여 편을 사행시로 선보이기도 했다.

최동호 시인은 여기에서 한발 더 나아간다. 그가 말하는 사행시는 단순히 고대의 ‘구지가’나 신라 시대의 사구체 향가를 따르는 것이 아니라 디지털 시대에 효율적으로 독자와 교감할 수 있는 현대적 의미의 사행시다. 언어적 밀도와 농축을 집중시켜 새로운 생명력을 부여해야 할 형태이자 시와 노래의 본령을 잇는 매개적 역할까지 할 수 있는 게 사행시라는 것이다.그는 “사행시의 형식적 특징은 음악성과 구조적 완결성에서 찾을 수 있다”며 “전통적인 시가에서도 흔히 발견되는 기승전결의 구조를 띠고 있고, 결에 이르기 위해 한 번 뒤집는 전복의 과정을 거쳐야 한다는 점 또한 매력”이라고 설명한다. 시적 반전은 단조로움을 피하면서 형식적 완결성을 획득하게 하는 필수요소이기도 하다.

이번 시집에는 지난 3년간의 탐구 과정에서 창작한 시편 중 68편이 실려 있다. 사행시의 기승전결 구조를 사계절의 순환과 연계해 구성한 점이 특징이다. 형식적으로는 행과 행 사이를 비워서 1행이 곧 1연인 구조를 택했다. 행간의 호흡과 여백의 미를 살리려는 의도다.

이런 신선함은 “먹구름 가족, 아 어머니// 가장 큰 울음을 참고// 하늘 기둥처럼 서 계셨던 것도 모르고// 풍선 터트리고 울던 어린 날”(‘먹구름 기둥 어머니’), “어둠에 처음 불을 켠 등대지기// 파도를 바라보고, 태풍이 올 것// 같지 않소, 담배를 문 늙은 어부는// 등불보다 멀리 바다를 본다”(‘대화’) 등에서도 오롯이 살아난다.

시와 시인에 관한 성찰 또한 남다르다. “가슴에 슬픔이 고여 있지 않은// 사람은 시인 아니다// 푸른 호수같이 깊고 맑은 눈동자에// 핑 도는 눈물”(‘서정시’)이라며 자기 가슴을 적시는 한편 “죽어라 쓰는 사람, 목숨까지// 걸었다는 풍문이 떠돌았지만// 세상 저 너머까지 가서도 결코// 멈추지 않을 허깨비 그림자”(‘허깨비 시인’)같이 시의 본질을 붙들고 밤새 씨름한다.때로는 “봄비가 시비를 적시고 있다// 글자가 흐려지고 돌이 마모되고// 사람들 마음도 점차 지워지고// 남는 것은 글자도 시도 아니다”(‘시비’)라며 실존 너머 무(無)와 공(空)의 세계를 비춘다. 이런 사색과 고뇌는 “스승의 가르침은 말씀이 아니라// 침묵이다// 후학이 진정 배워야 할 가르침은// 침묵의 전율”(‘진정한 가르침’)이라는 깨달음으로 우리를 인도한다.

이번 시집의 제목인 ‘생이 빛나는 오늘’도 이런 인식의 정점에서 나왔다. “전생을 묻지 마라// 금생이 전생이다// 후생을 묻지 마라// 금생이 후생이다” 옛 불교 경전에서 차용한 ‘생’과 ‘오늘’의 접점에서 새로운 빛의 우주가 열린다. 이는 곧 “육신을 태워 하늘에 공양하고// 잿더미에서 얻은 불사의 생명// 덧없는 육신을 뛰어넘은 구도자// 경이로운 빛, 성스러운 법신”(‘경이로운 열반’)의 경지로 승화된다. 이 ‘빛’은 정신주의자 시인이 가 닿고자 하는 구도의 궁극이기도 하다.

임근호 기자