날 사랑했던 시골소녀가 귀부인이 됐다

입력

수정

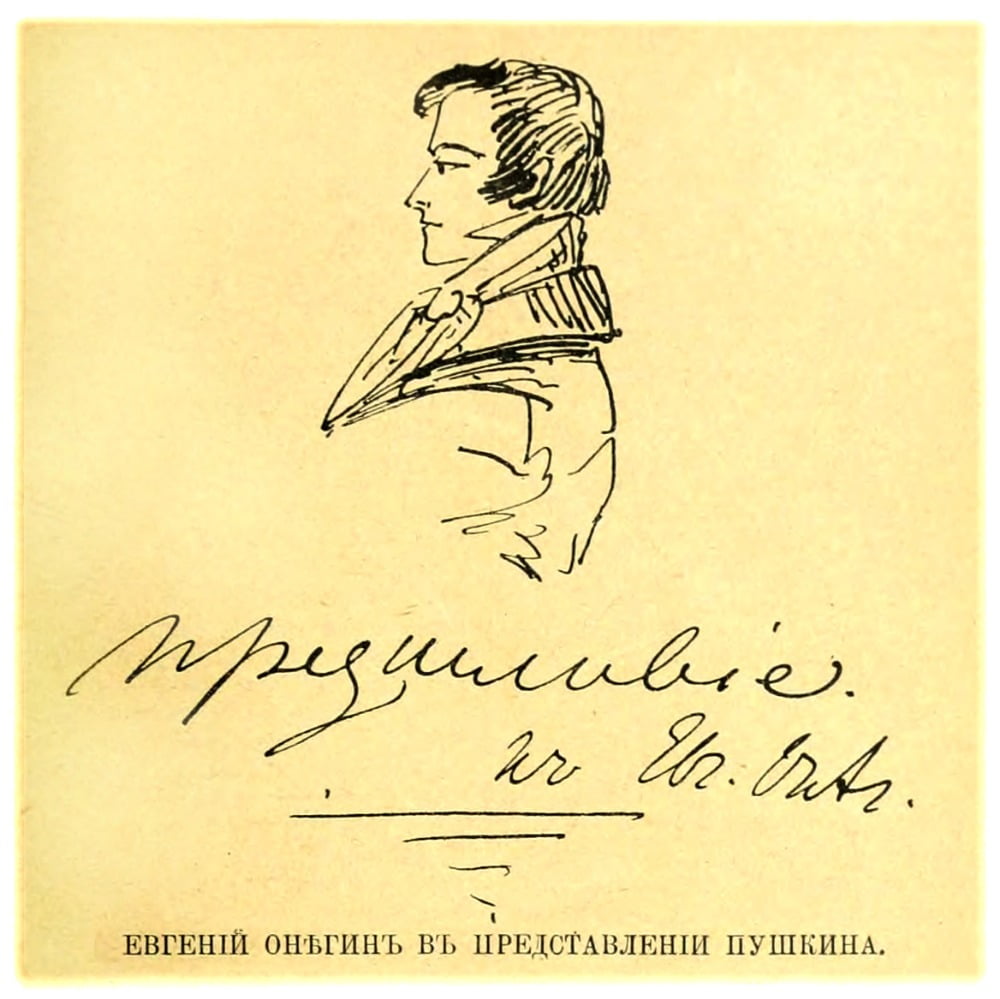

[arte] 황지원의 오페라 순례러시아의 대문호 알렉산데르 푸시킨은 폭압 정치를 펼쳤던 니콜라이 1세 치하의 공허하고 우울한 시대를 배경으로, 정체성을 잃어버린 한 젊은이의 허무한 사랑 이야기를 시리도록 투명한 문체의 운문 소설로 남겼다. 이를 차이콥스키가 오페라로 옮긴 것이 바로 러시아 오페라 역사에 길이 빛나는 명작 <예프게니 오네긴>이다.

러시아 오페라

푸시킨의 운문 소설을 차이콥스키가 오페라로 옮겨

러시아 오페라 역사에서 기념비적인 작품이라 할 수 있어

저의 수호천사인가요 아니면 교활한 유혹자인가요?

두려움 섞인 궁금증을 접어두고

제 운명을 이제 당신 손에 맡깁니다."

오네긴은 그녀의 절절한 구애를 차갑게 거절한다. 사실 그는 세상만사에 의욕과 열정이 없는 남자였다. 차르 니콜라이 1세의 전제정치에 반기를 들고 일어난 '데카브리스트의 난’(1825년)이 잔혹하게 진압된 이후, 조국 근대화의 정치적 열정을 품는 건 일종의 사치가 됐다. 그렇다고 오네긴이 여성과의 애정행각이나 화려한 사교 파티에 흥미가 있는 것도 아니었다. 수려한 외모와 댄디한 패션 뒤에 숨은 그의 진짜 모습은 껍데기만 남은 텅빈 영혼이었다. 권태와 허무로 가득 찬 오네긴의 이러한 삶은 결국 사고를 불러일으켰다. 시골에서 만난 자신의 유일한 말벗인 시인 렌스키와 사소한 시비 끝에 결투를 벌이고 그를 권총으로 살해하고 만 것이다.

"오네긴씨, 행복은 사실 그때 우리 가까이에 있었어요.

그래요, 저는 지금도 당신을 사랑합니다.

하지만 당신을 받아들일 수는 없군요. 이만 저를 떠나주세요!"

두 사람은 서로에 대한 절절한 감정만 확인한 채 쓰라린 두 번째 이별을 맞이하고야 만다. 폐부를 찌르는 차이콥스키의 음악과 '대답 없는 사랑'의 슬픔이 내내 마음을 휘저어 놓는 작품이다. 차가운 겨울이면 언제나 생각나는 이 오페라는 푸시킨과 차이콥스키, 실로 러시아 예술의 두 최고봉이 엮어낸 기념비적 명작이라 할 것이다.

황지원 오페라 평론가