'김유정' 앞세워 잘나가나 싶더니…한국 만만히 봤다가 '대위기'

입력

수정

성장세 꺾인 초저가 C커머스

쉬인, 테무에 치이고 마케팅비 급증

미국 관세폭탄까지 걱정할 판

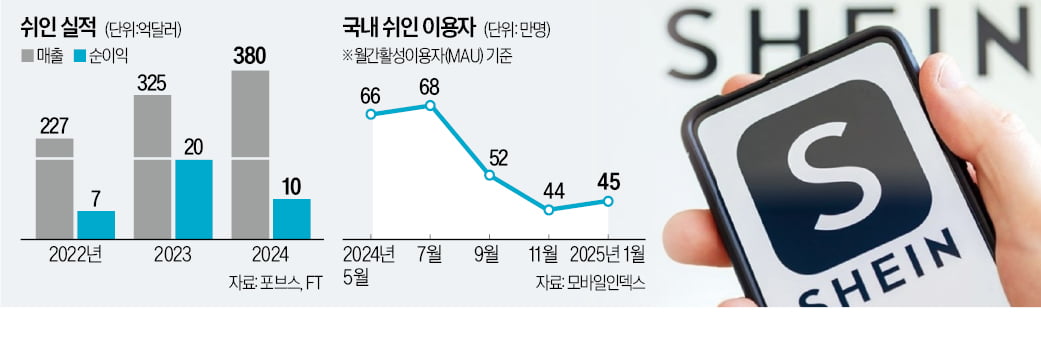

지난해 순이익 1년새 반토막

한국서도 점유율 계속 하락

월간 이용자 반년새 20만명↓

성장 둔화에 런던 상장 불투명

◇관세전쟁에 초저가 전략 ‘비상’

문제는 쉬인의 수익성이 더 나빠질 가능성이 크다는 점이다. 트럼프 정부는 지난 4일 중국산 제품에 10%의 추가 관세를 부과했다. ‘최소 기준 면제(de minimis)’까지 폐지하며 800달러 미만의 소액 수입품에도 세금을 내도록 했다. 이후 적절한 관세 징수 시스템이 마련될 때까지 면세 혜택 철회는 보류하겠다고 했지만, 언제든 다시 발동할 가능성이 있다.

그동안 ‘초고속 디자인’과 ‘초저가’를 무기 삼아 빠르게 성장해온 쉬인으로서는 타격이 불가피하다. 쉬인은 SNS 데이터를 실시간으로 분석한 뒤 중국 광저우 공장에서 제품을 생산해 3~7일 내 신상품을 출시하는 ‘슈퍼 패스트패션’ 전략을 펼쳐왔다. 자라·H&M보다 트렌드를 신속히 반영하고 5달러 스커트, 9달러 청바지 등 가격도 저렴해 미국 시장에서 빠르게 성장했다. 하지만 미국의 ‘소액 관세 면제 혜택’이 없어지면 이런 전략에 차질이 빚어질 수 있다.

이 때문에 최근 쉬인의 도널드 탕 회장은 투자자를 안심시키기 위해 ‘최근 어려움에도 불구하고 여전히 쉬인의 성장세는 강하다’는 내용의 서한을 보냈지만 구체적인 재무정보나 수치를 제시하지는 않아 시장의 불신은 여전하다는 평가가 나온다.

◇韓 시장 공략 실패…MAU 34%↓

쉬인의 수익성 우려가 커지면서 영국 런던증권거래소 상장 작업도 차질을 빚고 있다. 쉬인은 2022년 말 미국 뉴욕증시에 기업공개(IPO)를 신청했지만, 강제 노동 논란 등으로 미국 의원들의 반대에 부딪혔다.알리익스프레스·테무 등 미국에서 관세 타격을 받은 C커머스는 한국 공략에 속도를 내고 있지만, 쉬인은 그마저도 난항을 겪고 있다. 쉬인은 지난해 4월 한국 홈페이지를 개설하고, 6월 한국 진출을 공식화했다. 서울 성수동에 첫 오프라인 팝업도 열었지만, ‘짝퉁’ 판매로 논란이 커지면서 예상보다 성과가 저조하다. 앱 조사기관 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 쉬인의 월간활성이용자(MAU)는 45만 명으로 6개월 전(68만 명)보다 34% 줄었다. 알리익스프레스(708만 명), 테무(630만 명)에 비해 이용자가 현저히 적다.

쉬인이 좀처럼 한국 시장에 자리를 잡지 못하는 데에는 국내 토종 패션 앱에 비해 압도적인 이점이 없기 때문이라는 분석이 나온다. 패션업계 관계자는 “한국은 이미 에이블리, 무신사 등 합리적 가격에 상품 큐레이션, 콘텐츠 역량까지 갖춘 앱이 있기 때문에 쉬인이 점유율을 늘리기 어려울 것”이라고 말했다. 알리익스프레스와 테무는 국내 셀러들을 직접 확보하거나 한국 토종 패션 앱에 투자하는 등 쉬인과 다른 전략을 펴고 있다. 알리바바는 지난해 말 에이블리에 1000억원을 투자했다. 중국발(發) 상품을 팔던 테무도 최근 오픈마켓 사업을 통해 국내 셀러를 모집하기 시작했다.

이선아 기자 suna@hankyung.com