[단독] 美 예술인 손들어준 법원 "꼼수 상표권 안돼"

입력

수정

지면A25

한국 패션브랜드 해외 라이선스 분쟁 주의보

'커버낫·리' 판매하는 비케이브

마크 곤잘레스와 IP소송서 패소

공식적인 제휴기간 끝났는데

'와릿이즌'으로 이름만 바꿔 영업

대법 확정땐 브랜드명 사용 못해

◇“일본 기업 통한 재이용 자격 무효”

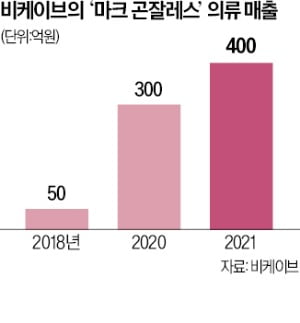

비케이브는 일본 라이선스기업 사쿠라그룹으로부터 마크곤잘레스 브랜드 재이용 자격을 획득해 2018년부터 국내에서 사업을 펼쳤다. 마크 곤잘레스의 서명과 새 모양 천사 그림이 들어간 의류를 판매해 매출 실적을 2018년 50억원에서 2021년 400억원까지 급성장시켰다.

문제는 사쿠라그룹과 마크 곤잘레스 간 라이선스 계약이 2021년 종료된 후에도 비케이브가 사쿠라그룹과 재계약하고 마크곤잘레스 브랜드를 와릿이즌으로 브랜드명만 바꿔 영업을 계속한 점이다. 마크 곤잘레스는 2000년 사쿠라 측과 음반 제작 용역 계약을 맺고 다음해 일본에서 동명의 앨범을 냈는데, 사쿠라그룹이 이 과정에서 앨범 아트워크 라이선스를 획득했다는 취지였다.

마크 곤잘레스는 2022년 “비케이브가 무단으로 상표를 도용했다”며 자신의 서명과 도안을 사용하지 말라는 소송을 서울중앙지법에 제기했다. 비케이브는 “사쿠라그룹이 적법한 저작권을 보유했다”고 맞섰다.

1심 법원은 작년 3월 마크 곤잘레스 측 손을 들어줬다. 1심 재판부는 “천사 도안은 원고(마크 곤잘레스)가 직접 창작해 1998년 잡지와 도록 등을 통해 공표한 저작물”이라며 “사쿠라그룹이 도안 재이용 허락에 대해 원고 동의를 받았다고 볼 증거가 없다”고 판단했다.

비케이브는 항소했지만 받아들여지지 않았다. 비케이브는 “사쿠라그룹이 도안을 티셔츠에 복제·판매할 독점권을 가지고 있으므로 마크 곤잘레스의 동의 없이도 사용할 권리가 있다”고 주장했다. 2심 재판부는 “앨범 및 아티스트 홍보 목적에서만 독점권이 인정될 뿐”이라며 “피고는 원고의 명성이나 인기를 이용하기 위해 사쿠라그룹으로부터 권리를 확보하려 한 것”이라고 지적했다.

일본 법원도 같은 입장이다. 도쿄지방재판소 민사40부는 지난 1월 사쿠라그룹이 마크 곤잘레스를 상대로 낸 손해배상 소송에서 “도안 등의 저작권은 일본과 미국 어느 쪽에서도 사쿠라그룹에 귀속된다고 볼 수 없다”며 원고 패소 판결했다.

◇해외 라이선스 분쟁 주의보

국내 패션업계에서는 해외 유명 브랜드 라이선스를 기반으로 사업을 하는 경우가 많다. F&F가 미국 야구 리그 MLB, 신세계인터내셔날이 오토바이 브랜드 할리데이비슨 의류를 판매하는 것이 대표적이다. 세계지식재산권기구(WIPO)에 따르면 2014~2023년 세계 지식재산권(특허, 상표, 디자인) 출원은 1억7900만 건에 달했고, 상표의 연평균 성장률은 8.0%에 이르렀다.패션업계 관계자는 “마크 곤잘레스 사건은 자국의 대형 아티스트가 연루돼 미국 당국도 관심을 둔 것으로 안다”며 “미국 기업들은 IP 소송에 매우 적극적인 만큼 국내 기업도 계약 관리에 철저한 주의가 필요하다”고 강조했다.

박시온 기자 ushire908@hankyung.com