[단독] 같은 일 해도 50대가 월급 3배…청년은 능력 좋아도 더 못받아

입력

수정

지면A3

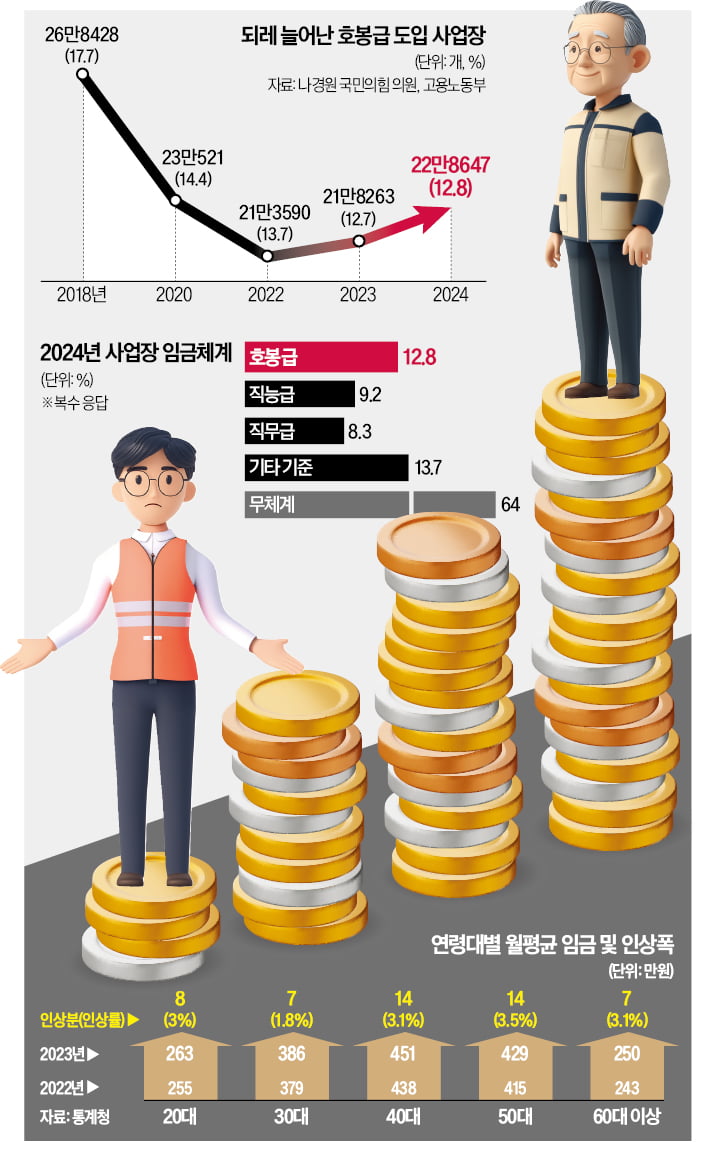

직무성과급제 유도에도…호봉제 사업장 되레 늘어

연차따라 모두 같은 월급 받아

일부 지역 제조中企 밀집 사업장

충북 지역 제조업체 A사는 오랜 기간 유지한 호봉제 탓에 같은 일을 하는 50대 생산직 선임 직원과 20대 하급 직원 간 임금 격차가 무려 세 배에 달한다. 이는 젊은 직원들이 불만을 품고 이직하는 원인이 됐다. 결국 2017년 142명이던 근로자가 이탈과 구조조정을 거쳐 올해 105명으로 줄었다. A사는 최근 정부에 직무급제 도입 컨설팅을 신청했다.

◇ 노동계 “임금체계 개편 없는 정년 연장”

대기업은 노조가 임금체계 개편에 강하게 저항해 호봉제를 수십 년째 유지하고 있다. 현대자동차·기아는 연구 인력에 한해 성과에 따라 기본급 인상률을 차등화하는 ‘직무성과연동제’ 도입을 추진하고 있지만 노조의 반발이 거세다. 노조는 아예 정년 퇴직자를 임금을 줄여 재고용하는 ‘촉탁직 재고용 제도’도 손봐야 한다며 벼르고 있다. 임금 손실 없는 정년 연장을 쟁취하겠다는 것이다.

창업 후 임금체계 없이 경영하다 새로 임금체계를 도입하는 중소·창업 기업들도 근로자들이 꺼리는 직무급제 대신 협상이 용이한 호봉제를 선택하는 경우가 많다는 게 고용노동부의 설명이다.

고용부 관계자는 “한국은 연도별 공채 문화, 유교적인 임금 상후하박 문화가 강해 직무급 도입이 어렵다”며 “민간 기업의 임금체계는 노사 합의로 이뤄지는 것이라 정부가 개입할 여지도 적다”고 말했다.

◇ 임금 인상폭, 50대가 20·30대의 ‘두 배’

문제는 호봉제가 청년의 기회를 박탈하고 있다는 점이다. 통계청이 지난달 25일 발표한 ‘임금근로 일자리 소득 결과’에 따르면 20·30대의 2023년 월평균 소득은 2022년에 비해 각각 8만원(3.0%), 7만원(1.8%) 늘어나는 데 그쳤다. 50대는 14만원(3.5%)으로 인상폭이 20·30대의 두 배에 가까웠다. 호봉제에 따른 높은 기본급 때문이다.이처럼 직무나 성과(생산성)가 제대로 반영되지 않는 연공서열식 임금체계는 청년들의 구직 의욕을 꺾고 있다. 지난해 ‘쉬었음’ 청년은 전년보다 2만1000명 늘어난 42만1000명으로 집계됐는데, 이는 통계 집계를 시작한 2003년 이후 코로나19 팬데믹 당시인 2020년을 제외하면 역대 두 번째로 많은 수치다.

호봉제는 근로자를 두텁게 보호하는 대기업과 그렇지 못한 중소기업 간에 임금 등 근로조건 격차가 벌어지는 ‘노동시장 이중구조’ 개선에 걸림돌로 여겨진다. 지난해 호봉제 비중이 가장 높은 업종은 ‘고임금·대기업’ 사업장이 몰려 있는 ‘금융 및 보험업’(64.9%)이었다. 사업장 규모별로는 300명 이상 사업장 중 호봉제를 운용하는 곳이 58.0%였고, 1000명 이상 사업장으로 좁히면 63.0%에 달했다.

나경원 국민의힘 의원은 “직무급제 확산이 늦어질수록 계속고용, 노동시장 이중구조 개선, 청년 일자리 확대 등에 걸림돌이 될 수 있다”고 말했다.

곽용희 기자 kyh@hankyung.com