징크스 없는 '슈퍼 바리톤' 김기훈, "노래는 행복해서 하는 것"

입력

수정

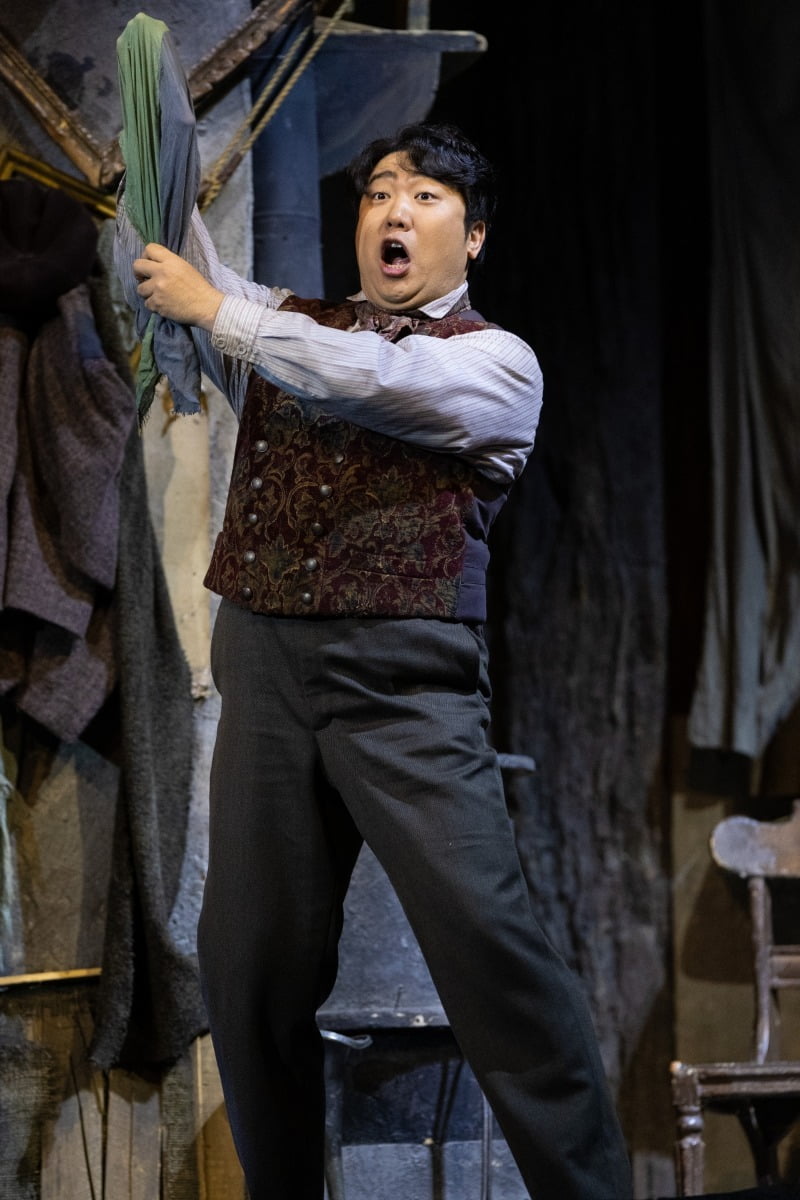

'벨벳 바리톤', '목소리의 롤스로이스'바리톤 김기훈의 SNS 계정은 본인의 이름 뒤에 ‘슈퍼 바리톤’을 이어 붙였다. 현재 자신의 상태를 표현한 것일 수도 있고, 그런 가수가 되고 싶다는 꿈을 담은 메시지일 수도 있다. 김기훈은 2019년 차이코프스키 콩쿠르 2위 입상에 이어, 2021년에는 BBC 카디프 콩쿠르(BBC Cardiff Singer of the World)에서 우승을 차지하며 또 한 명의 스타 탄생을 알렸다. 영국의 유력 언론인 가디언은 그를 ‘벨벳 바리톤’이라 평가했고, BBC 매거진(BBC Music Magazine)에서는 ‘목소리의 롤스로이스’라 칭송했다.

바리톤 김기훈 인터뷰

메트 오페라에 서는 것이 목표였던 김기훈

지난해 11월 에서 '쇼나르' 역 맡아

"10년일찍 행운이 찾아온 셈이죠"

오는 4월, 베를린 도이치오퍼에서

'돈 카를로' 무대 설 예정

2023년 가을, 미국 댈러스 오페라에서 ‘스카르피아’ 역을 맡았다. 푸치니의 오페라 ‘토스카’에 등장하는 중요 인물로 로마 경찰의 실세로서 여주인공 토스카에 집착하며 권력을 가진 자의 교활함을 복합적으로 보여주는 배역이다. 성악적, 연기적 역량 모두를 요구하기 때문에 주로 커리어 후반에 맡게 되는 경우가 많다. 지난해 11월에는 메트 오페라의 대표작 <라 보엠>의 ‘쇼나르’ 역을 맡았다. 베르디와 푸치니의 작품들을 중심으로 굵직한 역할들을 해내며 ‘슈퍼 바리톤’ 김기훈의 커리어는 순항 중이다.

유럽의 유수한 오페라 극장 중 2000석을 넘는 곳은 많지 않다. 김기훈은 4000명을 수용하는 메트 극장의 규모에 놀랐지만, 크기에 비해 노래하기 어렵지 않은 음향을 가졌다는 점이 더 인상적이라고 말했다. 그는 무대와 객석의 압도적인 규모 때문에 가수들의 무덤이 될 수 있는 곳이라는 사실도 잘 알고 있었다. 메트 극장에서 노래하는 가수들의 대부분은 소리가 크지 않으면 살아남을 수 없다는 강박에 사로잡히기 쉽다. 무리해서 내는 소리는 당장은 귀에 꽂힐 수 있지만 결국 성대의 수명을 갉아먹는다.

“저는 스트레스를 잘 안 받는 편이에요.”

그는 치열하게 경쟁이 일어나는 현장에 있더라도 머리를 싸매고 달려들지 않는 이유를 자신의 천성 때문이라 말한다. 콩쿠르도 자신의 실력을 검증받아보고 싶어서 출전한 것이라고 했다. 실제로 콩쿠르 예선에서 부르는 노래를 듣고 매니지먼트의 연락을 받았다고 한다. 입상 여부가 정해지지도 않았는데 말이다.

노래는 즐겁고 행복해서 하는 것이기 때문에 예민하지 않으려고 한다는 김기훈은 징크스나 루틴을 만들지 않는다고 말했다. 사소한 징크스를 핑계 삼고 싶지 않다는 그의 말에 고개가 끄덕여졌다. 인터뷰 내내 그에게 느껴졌던 긍정적 에너지의 근원은 인생에 대한 관심과 호기심 때문이라는 생각이 들었다.

김기훈은 자신을 다방면에 관심이 많은 사람으로 표현했다. 전남 곡성에서 태어나고 자라 어린 시절부터 아버지와 함께 낚시하러 다녔다. 요즘도 시간이 나면 아버지와 출조를 떠난다. 언제라도 공을 받아 줄 상대만 있으면 캐치볼을 즐기는 야구광이기도 하다. 컴퓨터 게임도 빠질 수 없다. 어린 시절에는 책에 파묻혀 살았고, 소설부터 과학 서적까지 닥치는 대로 읽었다. 밴드에서는 키보드와 보컬을 맡았다. 피아노 학원에 다니고 있던 친구와 함께 놀고 싶어서 같은 학원에 등록해 피아노를 배웠다. 초등학교 시절부터 7년 동안 사물놀이에서 꽹과리를 잡았다.

“제 커리어를 멀리서 보면 상승곡선처럼 보여요. 여유 있는 집에서 풍족한 지원을 받아 가며 지금의 위치까지 무난하게 왔다고 생각하실 거예요. 그런데 저도 다른 사람들처럼 좌절을 겪었고 실패 때문에 그만두려고 했던 순간들도 많았습니다.”

진로를 고민하던 시절, 광주에 있는 한 실용음악학원을 찾은 적이 있다. ‘노래에 재능이 있다’는 말을 듣고 싶어서였다. 곡성에는 도움받을 사람이 아무도 없었기 때문이다. 그가 도착한 곳은 노래에 자신 없어 하는 사람들에게 요령을 가르쳐주며 용기를 주는 간판만 음악 학원이었다. 아무런 수확 없이 곡성으로 돌아오는 길은 그에게 깊은 절망을 안겼다.

대학 1학년을 마친 후, 곧바로 군입대를 선택했다. 당시 국내 언론사가 주최하는 콩쿠르에서 1위에 입상하면 병역 면제 혜택을 받을 수 있는 제도가 있었지만, 그 길을 선택하지 않았다. 담당 교수의 설득도 소용 없었다. 그는 음대생들이 주로 지원하는 국방부 군악대가 아닌 일반병으로 입대했으며, 이후 사단 군악병으로 배치되어 금관악기를 연주했다.

복무 기간 동안 훈련, 악기, 노래, 그리고 사격에 이르기까지 모든 분야에서 최선을 다했다. 그런데 제대를 앞두고 큰 문제가 찾아왔다. 성대결절이 생긴 것이다. 의사는 성악을 포기해야 할 정도로 상태가 심각하다고 경고했다. 김기훈에게는 사형선고와도 같은 소식이었다. 그는 성악이 아닌 다른 길을 고민했다. 복학 후에도 성대는 정상으로 돌아오지 않았다. 수많은 시행착오를 겪으면서 그의 목소리는 조금씩 회복되기 시작했다.

“4월에 베를린 도이치오퍼에서 ‘돈 카를로’로 무대에 섭니다. ‘로드리고’ 역을 맡았는데, 이 공연에 선생님을 초대했어요.”

영감의 원천이 무엇이냐는 질문에 가족이라는 답변이 돌아왔다. 그를 길러 준 고향, 모교와 친구들, 그리고 함께 노래하는 동료들에 대한 사랑이 크다고 덧붙였다. 그가 몸담은 공동체를 소중하게 여기는 애정의 마음이 느껴졌다. 인터뷰 후반, 적절한 시기가 오면 성악가로서 뿐만이 아니라 교육가나 행정가의 옷을 입을 수도 있지 않겠느냐는 그의 생각을 꺼냈다. 필요한 곳에 쓰일 수 있다면 그것이 어떤 일이라도 도전해보고 싶다며 여운을 남겼다.

“아, 기회가 된다면 연기도 해보고 싶어요. 재미있지 않을까요. 고리타분하게 살고 싶지는 않아요. 하하하!”

뉴욕=김동민 뉴욕클래시컬플레이어스 음악감독·아르떼 객원기자