두달간 몰랐던 민감국가…"대미 기술외교 실종 탓"

입력

수정

지면A5

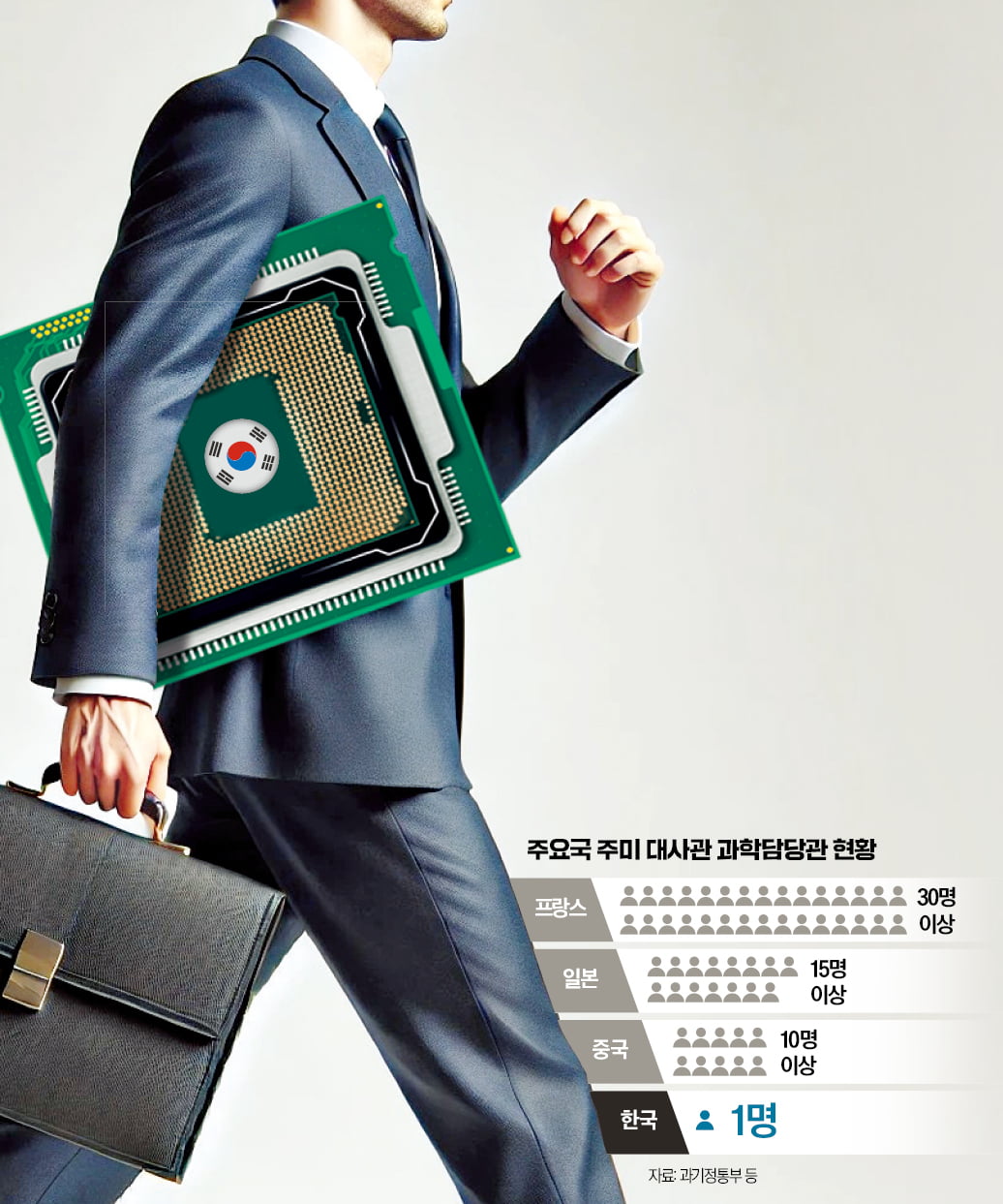

한국 '사이언스 네트워킹' 佛·日·英 등에 완패

◇ 첫 단추부터 잘못 끼운 핵융합

파이로-SFR(소듐고속냉각로) 상용화와 관련한 지난 4년간의 과정은 한국의 대미 기술 외교 수준을 적나라하게 보여주는 사례로 꼽힌다. 파이로-SFR은 국내 대형 원전에 쌓아둔 폐연료봉(사용후 핵연료)을 4세대 소형모듈원전(SMR)인 SFR의 연료로 재활용하는 최첨단 기술이다. 미 에너지부 산하 아이다호연구소(INL)와 아르곤연구소가 개발을 주도했고 한국원자력연구원도 참여했다.이 기술은 2021년 ‘실증 연구에 들어갈 수준이 됐다’는 결론이 나오며 원전업계에서 큰 기대를 모았다. 하지만 4년이 지나도록 상용화를 위한 후속 연구가 지지부진하다. 과학기술계 관계자는 “연구를 위해 INL에 나가 있는 과기정통부 엔지니어는 한 명뿐”이라며 “파이로-SFR 상용화의 키를 쥐고 있는 미 국무부와 에너지부 산하 핵안보국(NNSA)을 설득할 ‘고공 플레이’가 필요한데 4급 참사관 한 명으로는 이를 감당하기 어려울 것”이라고 말했다.

대미 기술 외교가 작동하지 않으면서 핵융합 개발에서도 한국은 첫 단추부터 잘못 끼웠다는 지적이 나온다. 수소동위원소나 헬륨-3를 연료로 쓰는 핵융합은 SMR, 초소형모듈원전(MMR)과 함께 인공지능(AI) 시대 최적의 에너지원으로 주목받는 미래 기술이다. 과기정통부 산하 핵융합에너지연구원은 유럽연합(EU)이 주도하는 초대형 시설인 국제핵융합실험로(ITER)에 2000년대 초반부터 참여하고 있다.

하지만 ITER은 설계 오류, 부품 불량 등 여러 문제로 완공 예정 시기가 2035년, 2045년 등으로 계속 늦춰지고 있다. 과기정통부조차 ITER의 성공 가능성이 불투명하다는 전망을 내놓고 있다. 미국의 핵융합 전략은 ITER과는 완전히 다르다. 록히드마틴과 오픈AI, 마이크로소프트 등 미국 주요 기업은 소형, 나아가 초소형 핵융합 기술에 집중하고 있다. 이들이 지원하는 헬리온에너지, 커먼웰스퓨전 등 일부 핵융합 스타트업은 2030년 상용화를 공언했다.

◇ “1년짜리 외교관, 미 베테랑 상대 못해”

도널드 트럼프 2기 정부가 자국 우선주의를 노골화하자 기술 외교의 중요성은 갈수록 커지고 있다. 미국이 AI 등 첨단 산업 주도권을 쥐면서 동시에 제조업 부활을 외치는 터라 기존 글로벌 기술 지형이 뿌리째 흔들리고 있어서다. 프랑스와 영국, 일본 등이 과학기술 전문가를 자국 대사관과 주요 거점 도시 하부 조직에 배치해 활발히 네트워크를 구축하고 정보를 취득하는 이유다.한국의 외교 파트너인 미 국무부만 해도 행정안전부와 외교부, 과기정통부 등의 기능이 혼합된 부처다. 과기정통부 관계자는 “국무부 베테랑들은 한 분야에서 20년 이상 일한 전문가”라며 “1~2년마다 순환보직이 기본인 한국 공무원들이 기술 외교에서 이들을 당해낼 재간이 없다”고 털어놨다.

기술 외교 부재를 해소하기 위해선 국가과학기술자문회의(위원장 대통령) 산하 글로벌 R&D특별위원회를 활성화해야 한다는 지적이 나온다. 이 특위엔 과기정통부 외교부 산업부 보건복지부 등 과학기술 관련 주요 부처가 모두 참여하고 있다. 하지만 대통령 탄핵 사태 이후 개점휴업 상태다.

이해성/강경주 기자 ihs@hankyung.com