바가지로 물 퍼올려 완성한 '만선'의 파도

입력

수정

지면A32

허세민의 인터미션뮤지컬이나 연극 공연장에서 관객들이 제일 먼저 마주하는 것은 배우가 아니라 무대다. 사람의 첫인상이 수초 안에 결정된다고 하듯, 무대를 보면 그날 공연의 흐름을 짐작할 수 있다.

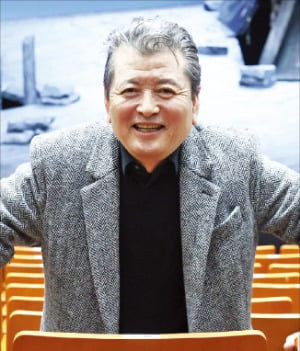

연극 만선 무대 디자인한

이태섭 티스페이스 디렉터

"연극은 관객과 만드는 것

상상력 넓히는 무대 추구"

만선은 1964년 고(故) 천승세 극작가의 동명 희곡이 원작인 작품이다. 같은 해 초연된 이후 국립극단이 창단 70주년을 맞아 윤미현 윤색, 심재찬 연출로 2021년 무대에 다시 올렸다. 무대 디자인을 맡은 이 디렉터는 ‘리어왕’, ‘햄릿’, ‘조씨고아, 복수의 씨앗’ 등 연극을 중심으로 35년간 200여 편을 디자인한 무대예술의 장인이다.

흥미로운 점은 무대 뒤 스태프가 직접 파도를 만들어낸다는 점이다. 무대 위와 옆에서 내리치는 비바람을 제외하고, 곰치네 부부를 집어삼키는 파도는 무대 뒤편의 스태프 두 명이 구현한다. 이들은 무대 조명이 꺼질 때까지 음악에 맞춰 20~30번가량 바가지로 물을 퍼 올린다. 파도 모양은 힘의 세기와 기술에 따라 일자로 뻗거나 사방으로 퍼지는 등 다양하다. 기계를 써보기도 했지만 스태프들의 ‘손맛’이 더 효과적이라고 판단했다.

“기술팀에 쓰나미 같은 느낌을 살려달라고 요청했어요. 비도 단순히 내리는 것이 아니라 폭풍우처럼 몰아치고, 때로는 안개비처럼 흩뿌려지도록 했죠.” 최근 공연계에서는 물을 활용한 작품이 늘고 있지만, 만선처럼 객석까지 물이 튈 정도로 몰입감을 극대화하는 경우는 드물다.

양철집 지붕이 비바람에 들썩이는 연출도 사람이 한다. 무대에선 안 보이지만 스태프 한 명이 곰치네 집 안에서 막대기로 지붕을 흔드는 것. 바다가 전면에 등장하지 않는 것도 특징이다. 관객은 곰치가 만선의 꿈을 품고 바다로 떠나는 모습을 머릿속으로 그리게 된다. 이 디렉터는 “연극은 관객과 함께 만드는 것”이라며 “관객의 상상력을 넓혀주는 시적인 무대를 추구한다”고 했다.

그는 어린 시절 풍경에서 무대의 영감을 얻었다. “당시에 얼마나 처절하게 가난했는지 알았기 때문에 디자인할 때 덕을 봤어요. 디자인은 ‘경험’이 중요합니다. 젊은 디자이너들도 자연을 통해 감성을 키울 수 있죠.”

그는 무대 디자이너가 시간과 돈에 밝아야 한다고 강조했다. 한정된 시간과 예산 안에서 무대를 완성해야 하기 때문이다. 만약 아무런 제약이 없다면 어떤 무대를 꾸미고 싶은지 물었다. “무대 위에 자연스러운 공기가 흐르고, 머릿결이 날리고, 풀잎이 흔들리고, 물결이 일렁거리는… 그런 무대를 만들어보고 싶어요.”

인터미션(intermission)은 뮤지컬, 연극 등 공연 중간의 휴식 시간을 의미합니다. 공연이 잠시 멈춘 순간, 객석에선 보이지 않는 무대 뒤 이야기를 들려드립니다.

허세민 기자 semin@hankyung.com