유리 발명 이전부터 '와인병'은 존재했다

입력

수정

[arte] 이용재의 맛있는 미술관

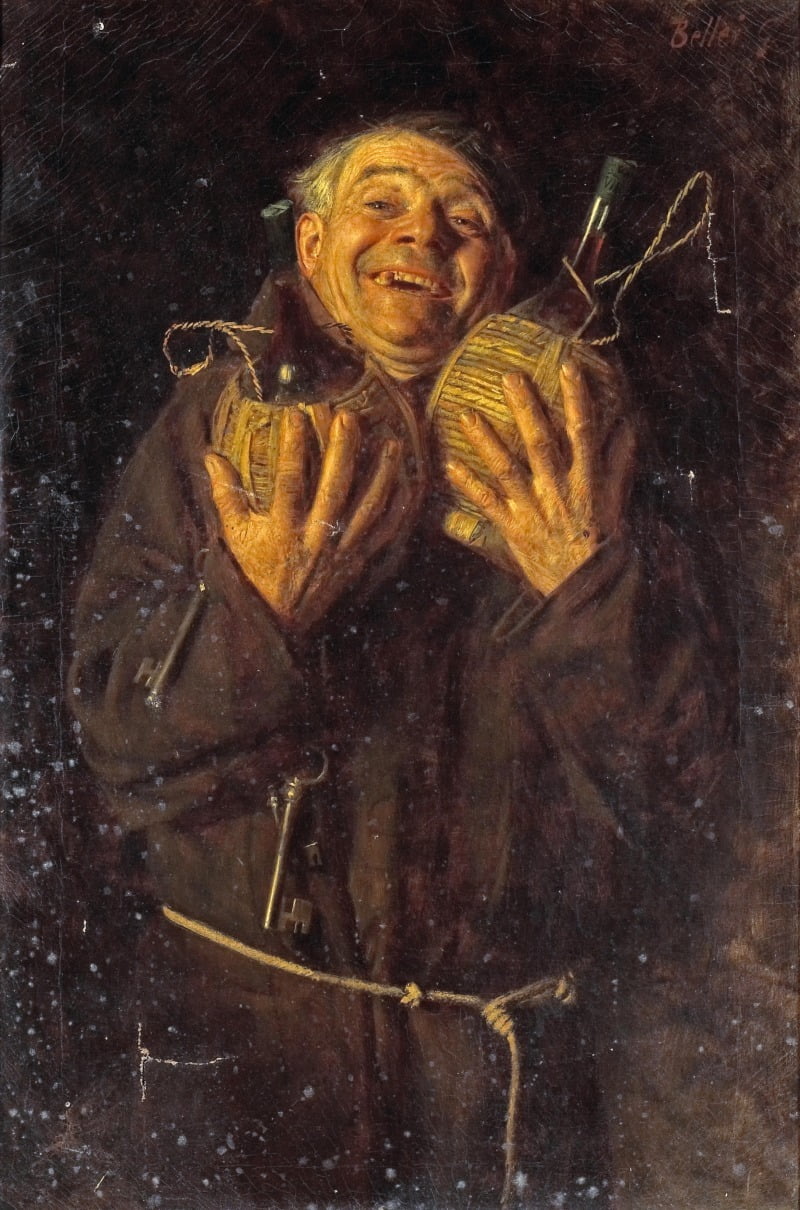

가에타노 벨레이 (1883)

수사의 미소 다음으로는 와인이 담긴 병이 눈에 들어온다. 목이 짧고 몸통은 눈물방울 모양으로 둥근 이 병은 이탈리아의 전통 양식인 ‘피아스코(fiasco)’다. 몸통의 절반 이상을 감싸고 있는 바구니 또한 전통 요소로, ‘살라(sala)’라 불리는 늪의 잡초를 말린 뒤 황으로 표백해 엮어 만든다. 병을 보호해주는 것은 물론, 유리를 불어 만들었기 때문에 둥글 수밖에 없는 바닥을 평평하게 잡아주기도 한다.

와인병의 역사는 길다면 길고 짧다면 짧다. 우리가 지금 써서 잘 알고 있는, 바로 그 몸통이 길쭉한 와인병의 형태가 이미 1790년대에 완성됐다. 250년 가까이 되니 짧다고 보긴 어렵다. 하지만 인류가 와인을 마셔온 역사를 감안하면 상대적으로 짧다. 기원전 몇천 년은 거슬러 올라가는데 그때도 어쨌든 무엇엔가 담아 저장 및 보관을 해야만 했다.

유리의 발명 이전까지 이 역할은 자기 혹은 도기가 맡았는데, 역사가 대략 기원전 6000년까지 거슬러 올라간다. 그런데 도기든 자기든 흙을 빚어 구워 만든 용기는 기본적으로 다공질, 즉 무수히 구멍이 뚫려 있는 조직이므로 최악의 경우 와인이 스며 나올 수 있다. 그래서 밀랍이나 송진을 내부에 코팅해 말하자면 방수 효과를 냈다.

오크통은 와인에게 호재였다. 나무도 다공질이다 보니 와인을 담아 보관하면 숙성을 통해 맛이 더 좋아진다는 사실을 발견한 것이다. 와인이 스며 나오지는 않지만 통이 그야말로 숨을 쉬면서 숙성이 이루어지는 것이다. 이후 참나무통은 특히 레드 와인의 장기 보관에 떼려야 뗄 수 없는 자원이 되었다. 와인을 담았던 통을 위스키 숙성의 마무리에 써 특유의 향을 배게 하는 등, 주종 간의 통 교환 또한 이루어지고 있다.

처음 등장한 유리병은 지금 쓰이는 것과는 사뭇 달랐다. ‘모가지가 달린 주전자’라고 표현하면 적합할까? 둥글넓적한 가운데 짧은 목이 달려있는 형태였다. 그랬던 유리병이 세월이 흐르면서 점차 가늘고 길어졌고, 1821년에는 리켓츠 오브 브리스톨이라는 기업이 오늘날 우리가 쓰는 것과 똑같은 유리병을 제조하는 기기를 특허 냈다.

그래서 대용량 와인은 비닐과 종이 상자 포장을 채택한지 오래되었는데, 냉장 보관하기 좋은 모양과 크기에 산화도 지연시켜주는 효과가 있어 인기가 좋다. 한편 소용량 와인은 탄산음료처럼 캔에 담겨 출시되어 1인가구 등에 좀 더 다가가려고 애쓰고 있다. 그래서 요즘은 유리병에 담기지 않은 와인을 무턱대고 싸구려라 여기지도 않는다.