[단독] 졸업생 현황에 "공무원 합격"…'AI 학과' 난리 난 까닭

입력

수정

지면A1

학과명 '간판갈이'…유령 AI학과 넘친다국내 대학의 인공지능(AI) 관련 학과 규모가 학생 수 기준으로 5년간 20배 이상 커졌지만, 상당수 대학은 정부 지원금을 타내거나 규제에 묶인 정원을 늘리는 수단으로 활용하고 있다는 지적이 나온다.

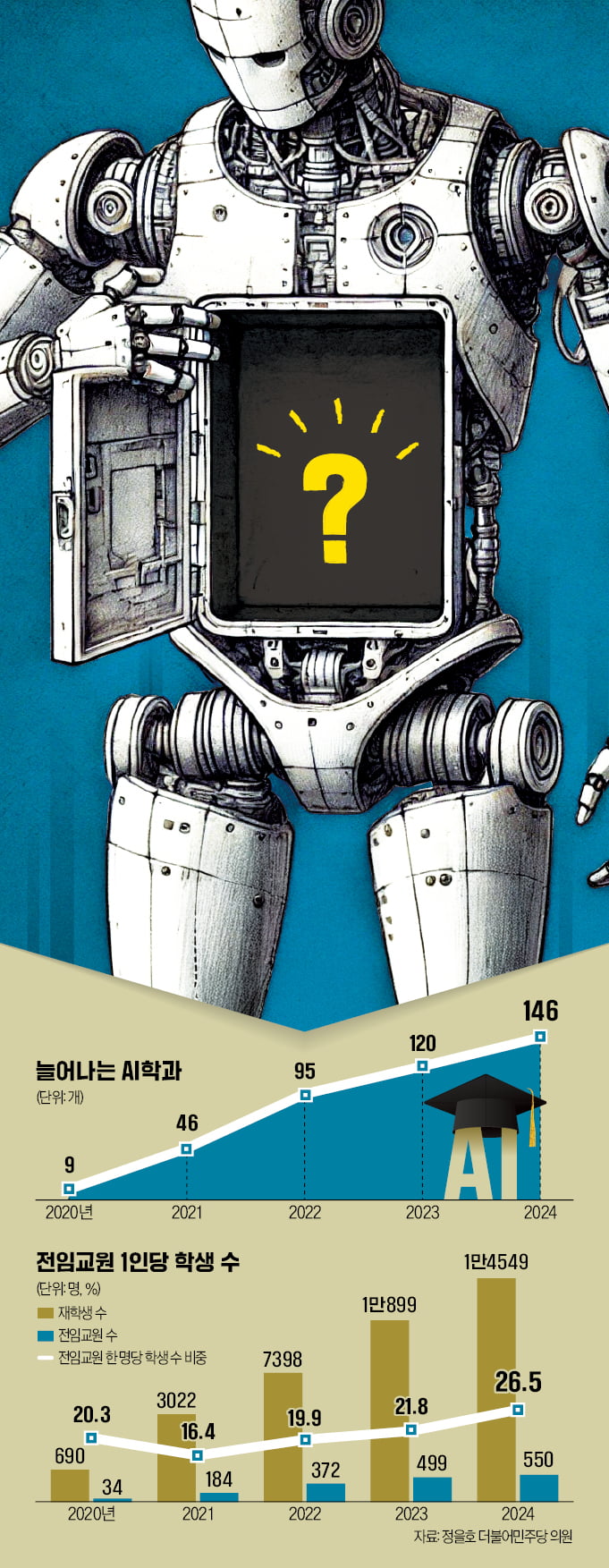

5년새 9개 → 146개로 폭증

지원금 따내거나 정원 확대용

31일 교육부가 정을호 더불어민주당 의원에게 제출한 자료에 따르면 전국 대학의 AI 관련 학과는 2020년 9개에서 지난해 146개로 16.2배 급증했다. 같은 기간 재학생은 690명에서 1만4549명으로 21배 늘었다.

하지만 중하위권 대학을 중심으로 교육 여건이 양적인 팽창을 따라가지 못하고 있다. 일부 대학은 컴퓨터공학, 물류학 등 기존 학과를 ‘간판’만 바꿔 AI 관련 학과로 운영하고 있다. 충청권의 한 대학은 특정 학과명을 지난 16년 동안 유행에 따라 세 차례 바꾼 끝에 결국 AI컴퓨터공학과로 정했다.

수도권의 한 대학은 물류학과 등을 통폐합해 AI학과로 운영 중이다. AI를 가르칠 교수진 충원이 여의치 않다 보니 위성영상처리, 디자인 등을 전공한 비전문가가 AI 관련 수업을 맡기도 한다. 교육의 질이 떨어지다 보니 취업 시장에서도 AI학과 졸업생에 거는 기대가 크지 않다. IBK기업은행 관계자는 “검증이 어려운 학부 졸업생은 우대하기 어렵다”고 말했다.

"정부지원 없인 생존 어렵다"…물류학과도 'AI 이름' 붙여 연명

존폐기로 선 대학들, 지원사업 따내려 '고육지책' 쏟아내

◇ AI 전공 안 한 교수가 강의

이들 대학의 사례는 교육 인프라가 상대적으로 열악한 중하위권 대학들의 AI 관련 학과 운영 실태를 보여준다. 상당수 대학이 기존 학과들을 통폐합해 정원을 우선 학보한 뒤 소속 교수에게 AI 관련 과목을 가르치도록 하고 있다. 학과 구조조정에 따라 교수들은 영문도 모른 채 AI 전문가로 활동하게 된다.A대학의 한 교수는 2021년 AI융합학부 출범 전까지 물류통계학과에서 ‘해운물류론’ 등을 가르친 전문가다. 하지만 지금은 AI융합학부에서 ‘인터넷정보윤리’ 등을 강의한다. 같은 해 AI 학과를 신설한 연세대가 올해에만 구글 딥마인드, 마이크로소프트 등 세계적 정보기술(IT) 기업에서 일한 경력자 조교수 4명을 영입한 것과 대조적이다.

중하위권 대학의 AI 학과는 입학생조차 제대로 모집하지 못하고 있다. ‘항공IT운항과’에서 2022년 ‘AI컴퓨터공학과’로 간판을 바꾼 충청권의 B대학은 학과 신설 이후 정원만큼 학생을 모집하지 못하고 있다. 정시(일반전형) 기준 경쟁률은 2022년 0.6 대 1, 2023년 0.58 대 1, 2024년 0.82 대 1이었다. 평균 합격선은 백분위 점수 35.4점으로, 이는 전체 수험생 중 하위 65%에 해당하는 7등급 수준이다.

◇ 대학 ‘생존 수단’된 AI 학과

지난 5년간 AI 학과 수가 급증한 것은 학과 개설 시 정부가 제공하는 인센티브의 영향도 있다. ‘수도권정비계획법’에 따라 입학 정원을 늘릴 수 없었던 수도권 대학은 AI 학과 신설을 통해 우회적으로 정원을 확대할 수 있었다.문재인 정부는 2019년 첨단 학과 신·증설을 통해 미래 첨단 분야의 학생 정원을 8000명 늘리겠다는 계획을 발표했다. 교육부는 이에 따라 2020년 4월 기존 정원에 못 미치는 결손 인원을 신·첨단 학과가 모집할 수 있는 ‘정원 규제 완화책’을 내놨다. 대학들은 AI 관련 학과를 잇따라 신설해 교육부로부터 신교 정원을 배정받을 수 있었다.

정원 확대뿐만이 아니다. AI 학과 보유 여부가 교육부·과학기술정보통신부 등이 지원하는 각종 연구개발(R&D) 과제를 따내는 데 유리하다는 점도 영향을 미쳤다. 학령인구 감소로 존폐 위기에 몰린 중하위권 대학들로선 정원을 늘리면서 정부 지원도 얻어낼 수 있는 일종의 생존 전략인 셈이다. 서울에 있는 C대학 사회학과 교수는 “요즘 인문사회과학 계열 연구에도 AI가 붙어야 정부 지원 사업 선정에 유리할 정도”라고 말했다.

전문가들은 관련 학과만 늘리면 AI 인재는 저절로 양성될 것이라고 생각해선 안 된다고 지적했다. 신용태 숭실대 컴퓨터학부 교수는 “인문 사회, 공학 등 모든 분야에 적용될 수 있는 응용 가능성이 AI의 핵심”이라며 “기존 학과에 ‘AI전문트랙’을 별도로 만들어 모든 학생이 자신의 분야와 AI를 창의적으로 연결하도록 하는 게 효과적인 해법이 될 수 있다”고 말했다.

류병화/정희원/김다빈 기자 hwahwa@hankyung.com