제임스웹과 슈퍼컴 '콜라보'로 우주 은하의 비밀 풀었다

입력

수정

한국 프랑스 등 국제 공동 연구 성과인류가 개발한 최고 성능의 '우주 현미경'인 제임스웹 우주망원경(JWST)과 국내 슈퍼컴퓨터의 협업으로 4500여 개에 달하는 은하의 형성 과정이 일부 밝혀졌다.

한국천문연구원은 프랑스 영국 연구진과 함께 하고 있는 우주 시뮬레이션 프로젝트 '호라이즌 런5'에서 은하의 모양이 변화하는 규칙성을 밝혔다고 31일 발표했다.

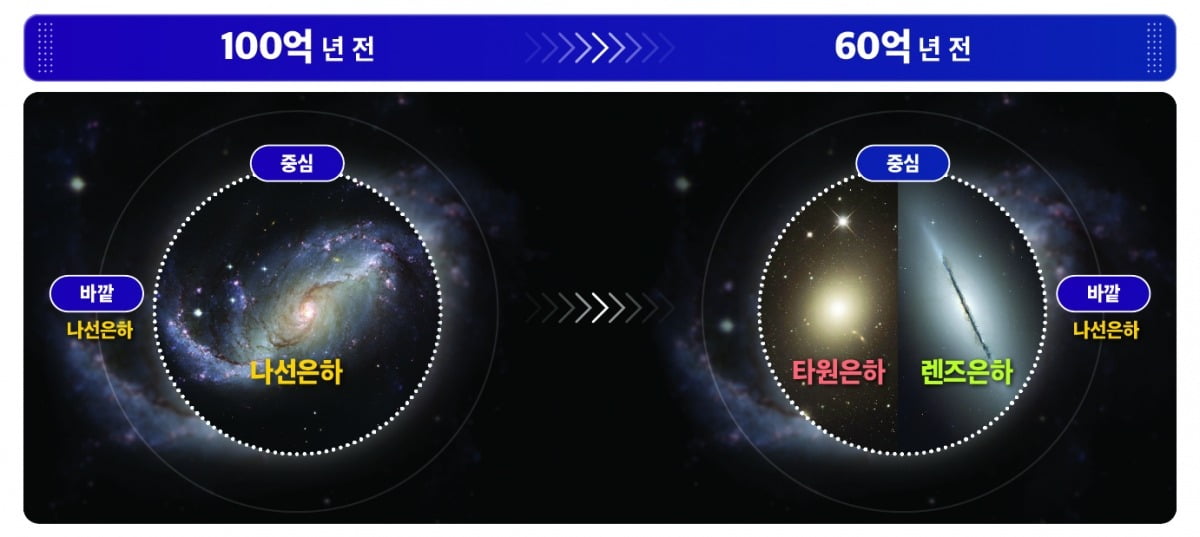

우주 내 은하는 크게 나선은하, 타원은하, 렌즈은하로 구분된다. 은하단 중심에 타원은하와 렌즈은하가 있고 바깥쪽으로 갈수록 나선은하의 비율이 증가한다. 이런 규칙성은 1980년 확인됐으나 그동안 구체적인 원인과 메커니즘이 밝혀지지 않았다.

나선은하는 나선팔이 보이는 원반을 가진 은하, 타원은하는 타원형으로 보이면서 나선팔이 보이지 않는 은하를 말한다. 렌즈은하는 이 두 은하의 중간 형태로, 성간물질을 대부분 소진해 별이 태어나는 횟수와 규모가 적은 은하다.

연구진은 한국과학기술정보연구원(KISTI)이 보유한 슈퍼컴퓨터로 160개 은하단 내 은하 4500여 개의 형성 과정을 추적했다. 슈퍼컴으로 3조 광년 크기의 가상 우주를 구축해 연구를 했다. JWST 등이 촬영한 은하 데이터를 토대로 한 연구다.

JWST는 미국 항공우주국(NASA)와 유럽우주국, 캐나다우주국이 30여 년에 걸쳐 개발해 2021년 말 성탄절에 발사했다. JWST는 지구로부터 150만km 떨어진 라그랑주포인트 두번째 지점(L2)에서 인류가 그동안 보지 못한 머나먼 은하와 별의 탄생 과정을 찍어 지구로 보내고 있다.

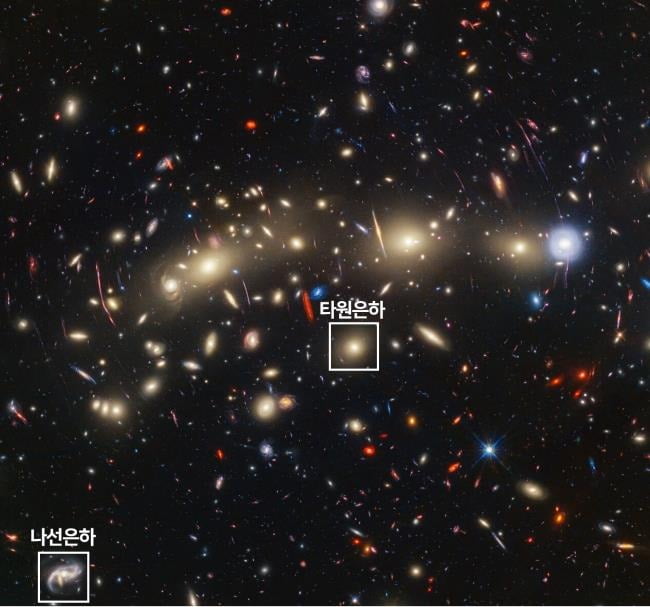

연구진은 우주 생성 초기에는 대부분 나선은하만 존재했으나 은하단 중심부에서 은하들이 서로 충돌하면서 중심부 다수 은하가 나선형에서 타원형으로 변하는 모습을 포착했다. 충돌 초기에는 나선형으로 다시 돌아왔지만, 반복적인 충돌과 병합을 거쳐 점차 타원형으로 중심부가 고정됐다는 설명이다. JWST가 촬영한 은하단 MACS J1423에서 이런 경향이 뚜렷하게 관측됐다.

이해성 기자 ihs@hankyung.com