애순이도 안한 물질로 '폭싹 속았'던 이난영, 목포 소녀의 미국점령기

입력

수정

[arte]이준희의 점입가경(漸入歌景)-노래의 풍경 속으로4월의 첫날, 목련꽃 그늘 아래서 베르테르의 편지를 읽는 대신 이난영(李蘭影)의 노래를 들었다. 60년 전 4월에 마흔아홉 해 삶을 마감한, 곡절 많았던 그의 노래를 한참 동안 들었다. 귓가에 노래가 흐르니, 머릿속엔 상념이 핀다. 이난영은 과연 어떤 가수라 할 수 있을까. 가고 없는 그 사람을 어떻게 하면 좀 더 또렷이 그려 낼 수 있을까. '이난영 앞에 이난영 없고 이난영 뒤에 이난영 없다'는 실(實)없는 허(虛)언으로는 그를 제대로 알 수가 없다. 그러니 우선, 이난영이 만들고 남긴 분명한 기록들을 보자.

부른 가수 이난영

이난영은 무엇보다 <목포의 눈물>로 기억되는 가수다. 마침 목포에서 나고 자란 그였기에 딱 맞게 부른 <목포의 눈물>은 목포를 소재로 만들어진 첫 번째 조선 유행가였고, 지금껏 최고의 작품으로 기억되고 있다. <목포의 눈물>에 이어 <목포의 추억>, <목포는 항구다> 등도 이난영의 노래가 되었고, 그밖에 광복 이전 음반으로 발표된 그의 노래는 최소한 209편에 달한다. 이는 당시 활동 가수 가운데 단연 1위에 해당하는 기록이다.

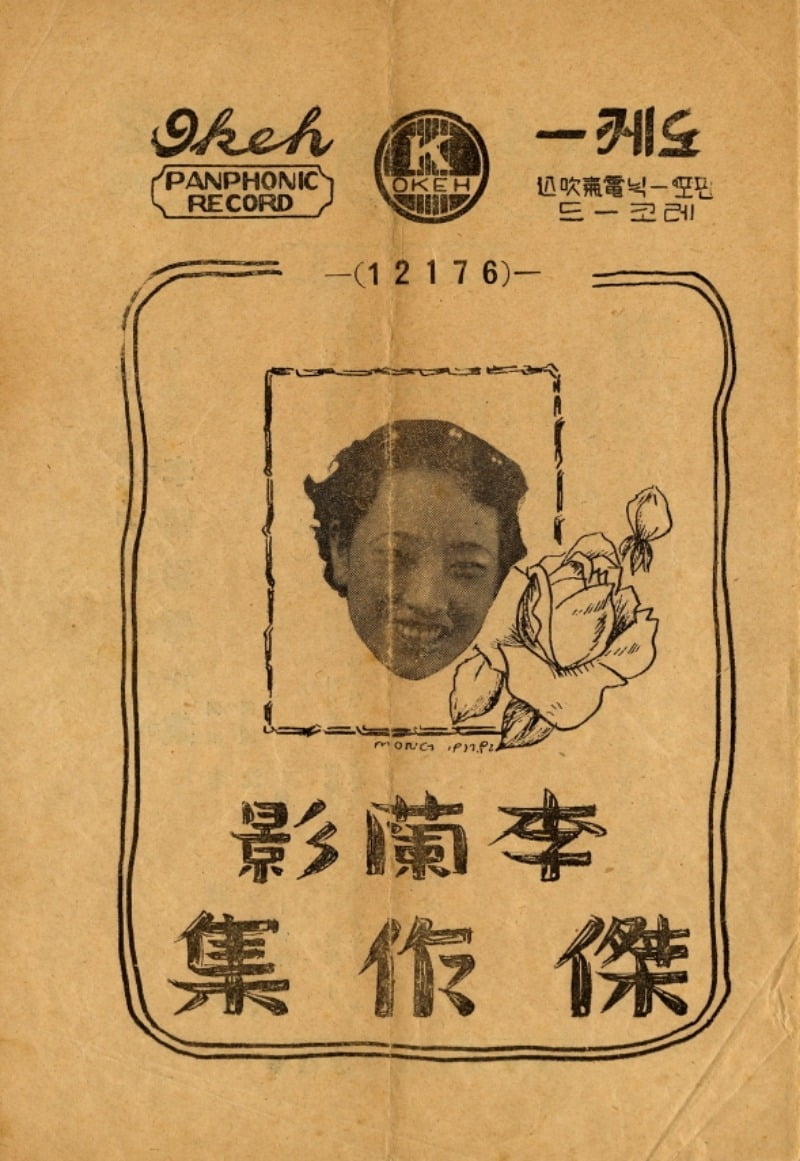

잡지 <삼천리>에서 1934년 11월부터 1935년 9월까지 구독자 대상으로 진행한 사상 최초의 가수 인기 투표에서는 이난영이 여가수 3위로 선정되었다. 다만, 투표 기간이 좀 더 연장되어 1935년 9월에 발표된 <목포의 눈물> 성과가 충분히 반영되었더라면, 결과는 아마 달라졌을 것이다. 1930~40년대 가수의 인기를 가늠할 수 있는 근거로 또 들 수 있는 것이 자기 이름을 내건 '걸작집’ 음반의 발매 여부인데, 인기 투표 여가수 1위로 선정되었던 왕수복(王壽福)의 걸작집은 나온 바 없으나, 이난영은 1938년 11월에 걸작집을 발표했다. 여덟 명밖에 되지 않는 걸작집 가수 가운데 여가수로는 첫 번째, 남녀를 통틀어도 고복수(高福壽) 다음 두 번째로 걸작집 음반을 낸 이가 이난영이었다.

1930~40년대에는 트로트라는 말이 아직 사용되지 않았지만, 그 형식은 가장 중요한 대중가요 장르로 자리 잡고 있었다. 트로트와 함께 그에 버금가는 인기 장르로 신민요도 주목을 받았는데, 이난영은 두 분야를 모두 거뜬히 소화해 낸 가수였다. 나아가 세 번째 주요 장르로 꼽히는 '재즈송’에서도 이난영의 활약은 두드러진 편이어서, 대표작 가운데 하나로 거론되는 <다방의 푸른 꿈>(1939년 11월 발표)은 1930년대 '조선 재즈’의 기념비 같은 노래로 평가된다. 1936년 4월에 김해송(金海松)과 함께 녹음한 번안 재즈송 <캐리오카(Carioca)>는 가사 1/3 정도를 영어로 부르기까지 했는데, 이 역시 이난영이 처음이었던 것으로 추정된다.

광복 이후에는 이난영의 신곡이 그 전처럼 많이 발표되지 않았지만, 그래도 의미 있는 기록들을 역시 살필 수 있다. 1947년 가을에 음반이 발매되었을 것으로 짐작되는 <봄버들>과 <님 생각>은 광복 이후 이난영의 첫 작품인 동시에 '국산’ 음반에 담긴 최초의 대중가요였다. 녹음까지는 서울에서 가능했지만 음반을 찍어 내는 작업은 모두 일본 공장에서 진행되었던 것이 광복 이전 상황이었고, 모든 음반 공정의 국산화는 1947년 8월이 되어서야 비로소 완성되었다. 그리고, 이난영의 마지막 신곡으로 알려진 1949년 4월 발표작 <님이여 아옵소서>는 민족 해방을 위해 헌신한 지사들을 추모하는, 흔치 않은 대중가요로서 의미 있는 작품이다.

광복 이후 1945년 11월부터 1950년 6월 전쟁 발발 전까지, 이난영은 조선악극단의 뒤를 잇는 전설적인 공연단체 K.P.K악단에서도 주연으로 활약했다. <다방의 푸른 꿈> 작곡자이자 1936년 크리스마스이브에 결혼한 남편이기도 했던, 무대 음악의 귀재 김해송이 이끈 단체였다. K.P.K악단 무대의 중추였던 이난영은 전에 없던 과감한 시도로 세간의 주목과 호평을 받기도 했으니, 바로 악극 남역(男役)에 도전한 것이었다. 머리카락을 짧게 치고 남장을 한 이난영은 여러 악극에서 남자 주인공을 맡았는데, 특히 1950년 4월 서울 시공관(현재 명동예술극장)에서 초연된 '오페레타’ <로미오와 줄리엣>에서 인상적인 노래와 연기를 선보였다.

이난영 자녀들 가운데 가장 돋보이는 성공을 거둔 이들은 셋째 숙자(叔子)와 넷째 애자(愛子), 그리고 이봉룡의 딸인 민자(民子)가 팀을 이룬 김시스터즈일 것이다. 10대 초반 어린 나이에 1952년 말부터 본격적으로 무대에 서기 시작한 김시스터즈에게 이난영은 어머니이자 고모였을 뿐만 아니라, 스승이자 프로듀서이기도 했다. 뉴진스에게 민희진이 있다면, 김시스터즈에겐 이난영이 있었던 셈이다. 1959년 1월에 김시스터즈가 미국으로 진출하면서 이난영은 더 이상 그들 활동에 직접 관여할 수 없게 되었지만, 남인수 타계 이후 1962년 12월에는 스스로 미국으로 건너가 4년 만에 김시스터즈와 재회하고 그 성공을 확인했다. 약 여덟 달 동안 미국에 머문 이난영은 종종 김시스터즈와 함께 공연을 하고 텔레비전 쇼에도 출연했는데, 이로써 그는 과거 조선악극단 시절 일본과 중국 무대를 누볐던 것에 더해 미국 무대까지 섭렵한 최초의 한국 가수라는, 생애 마지막 대기록을 이루게 되었다.

<이난영 전집>을 들으며 시작한 이 4월은, 그가 숱한 노래와 이야기를 남기고 간 지 꼭 한 갑자(甲子)가 지난 4월이다. 그리고 무수한 꽃들이 피고 또 지는 4월 11일은, 이난영의 기일이다.

이준희 대중문화 평론가

[ ♪ 이난영 - 목포의 눈물]