다시 찾은 그 집 [나태주의 인생 일기]

입력

수정

지면A29

'서둘러 걸으면 라싸에 도착할 수 없다.

천천히 걸어야 목적지에 도착한다.'

나태주 시인

이야기 상대는 낯선 사람, 남자, 미남 배우. 그래도 서로 말문을 트고 마음이 열려 이야기를 시작하고 소통하면 나름대로 즐거움이 생기고, 기분이 좋아진다고 생각하면 참으로 다행스러운 일이다. 이야말로 인간 신뢰에서 비롯되는 것이다. 그것을 나는 매번 감사하게 기쁘게 생각하고 축복으로 여긴다.

길을 잘못 들어 만나게 된 집

그다음 일정은 서울시 중심가 무교동에 있는 초록우산어린이재단으로 이동한 뒤 재단이 펼치는 사업인 올해의 감사 편지 쓰기 대회 심사위원장 위촉식에 참석해 위촉패를 받는 일이었다. 따져보니 오후 3시30분으로 잡혀 있는 약속 시간까지 여유가 있었다.

어디에 가서 점심 식사라도 해야 하지 않을까 생각하다가 동행한 출판사 직원들에게 한 가지 제안을 했다. 출판사 직원은 홍보 담당 남자 직원과 에디터 한 사람. 특히 에디터는 나와 오랫동안 여러 권의 책 작업을 함께해온 사람이다. 그의 이름은 정혜리. 딸처럼 정겨워서 사무적 호칭 대신 이름을 자주 부른다.

“혜리야. 내가 알기로 요 근처에 ‘사직동 그 가게’라는 티베트 난민을 위한 곳이 있는데 그 집에 한번 가보면 어떨까? 거기에서 음식도 팔지 몰라.”

“좋아요. 그렇지 않아도 선생님 책에서 그 얘기 읽었어요. 길을 잘못 든 날 새로운 곳을 발견했는데 그 집이 티베트 난민을 돕는 일을 하는 사직동 그 가게였다고요.”

이야기를 주고받는 동안 젊은 두 사람은 휴대폰으로 내가 말한 사직동 그 가게의 위치를 찾아내어 곧장 택시를 불렀다. “선생님, 여기서부터 택시를 타고 조금 더 가야 그 집이 있어요.” 나도 오후 일정까지 시간이 꽤나 많이 남아 어쩌나 했는데 잘됐다 싶어 아무 말 없이 그들의 의견을 따르기로 했다.

우리에게는 없는 삶의 지혜들

택시는 빠르게 우리를 사직동 그 가게로 데려가줬다. 예전에 경복궁역에서 전철을 내려 걸어서 찾았던 집. 실은 종로도서관을 찾아갈 적에 길을 잘못 들어 만나게 된 집. 그러니까 왼쪽으로 접어들어야 하는데 오른쪽으로 올라가는 바람에 만난 집이다. 역시 오래전 문학 강연을 하러 가던 길이었다.

처음 만났을 때 서울에 어쩌면 이렇게 초라한 집이 다 있을까 싶어 눈여겨보던 집이다. 한눈에도 예사롭지 않았다. 허름한 유리창에 장식된 여러 가지가 그랬다. 낯선 문양이 그려진 물건이며 분필로 쓰여진 문장들. 그때 내가 인상 깊게 읽은 문장 가운데 여러 가지가 있다.

‘아홉 번 실패했다면 아홉 번 노력했다는 것이다.’ ‘걱정해서 걱정이 없어지면 걱정이 없겠네.’ 이런 말들은 티베트 속담이라는데 참 귀한 말이다. 우리에게는 없는 삶의 지혜가 담긴 말이다. 그런데 다시 찾은 오늘에도 그런 말들이 여전히 그 자리에 있었고 그 집의 분위기는 하나도 변하지 않아서 더욱 반가웠다.

그때는 밖에서만 힐끔 들여다보고 돌아섰는데 이번에는 안으로 들어가 살펴보기로 했다. 예상했던 대로 비좁은 공간에 여러 가지 낯선 물건이 빼곡히 진열되어 있었고 한 젊고 예쁜 여성이 손님을 맞았다. 대부분 물건이 티베트 난민 출신 여성이 모여 수작업으로 만든 것이고, 판매 대금 전액은 티베트 난민을 위해 쓰인다고 했다.

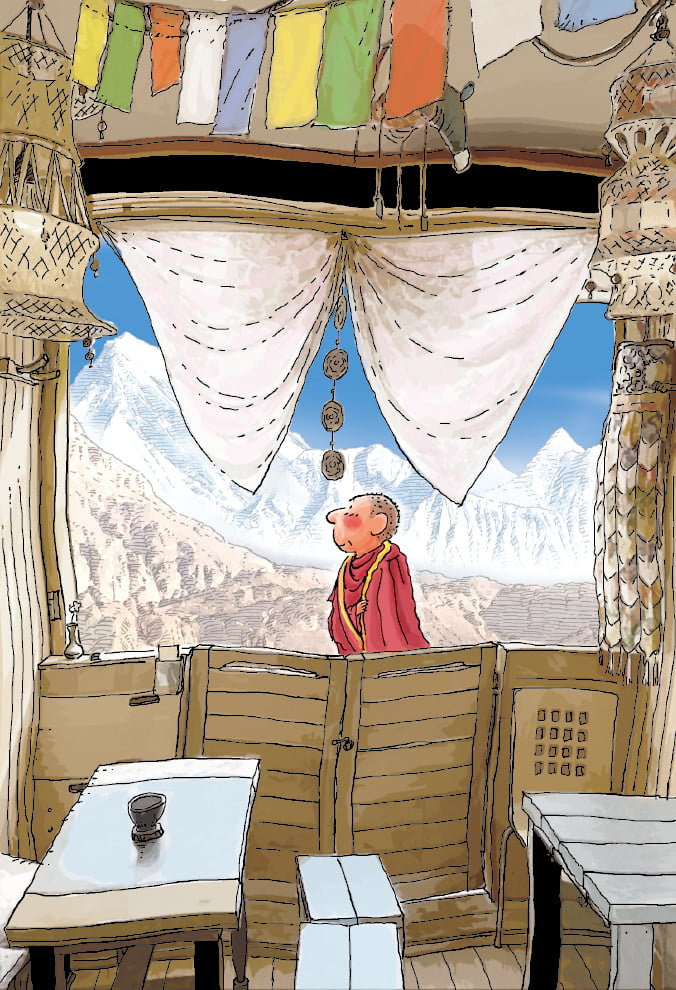

알고 보니 사직동 그 가게는 두 부분으로 이루어져 있었다. 내가 처음 본 가게인 ‘록빠’가 있고 그 뒤로 식당이 더 있었다. 나는 록빠에서 물건 몇 가지를 사고 곧바로 식당으로 향했다. 식당은 또 다른 분위기였다. 우선 매콤한 냄새가 번졌다. 생강이나 카레 같은 음식 재료에서 나는 냄새 같았다. 우리는 안내된 식탁에 앉아 카레 음식을 주문해서 먹었다. 내가 주문한 음식은 두부 카레, 두 사람이 주문한 음식은 새우 카레였다. 내친김에 차이도 한 잔씩 마셨다. 그 또한 특별한 맛이 있었다.

떠나온 곳으로 돌아갈 수도…

우리가 앉아 식사한 자리는 창가에 있었다. 얼룩진 창으로 들어온 밝은 햇빛이 우리를 부드럽고도 고요하게 감싸안아 주었다. 아, 그 편안하고 그윽했던 마음이라니! 이에 맞는 티베트 음악까지 잔잔히 출렁이고 있었다. “혜리야, 우리가 꼭 티베트에 여행 온 것 같지 않니?” “그러게요. 선생님 덕분에 이렇게 좋은 곳을 다 알게 되었네요.” 혜리 옆에 있는 홍보 담당 남자 직원도 만족스러운 얼굴로 나를 바라보았다.

우리가 식사하는 동안 다른 손님이 드문드문 들었다. 외국인 여성도 한 명 와서 식사하는 걸 보았다. 아, 이런 집에도 손님이 멀리서 찾아오는구나. ‘서둘러 걸으면 라싸에 도착할 수 없다. 천천히 걸어야 목적지에 도착한다.’ 이것은 오늘 식당에서 새롭게 만난 티베트 속담이다. 낡은 부채에 쓰여 거의 안 보일 정도로 흐려져 있었다. 모순 어법 같지만 그것은 보다 깊은 인생을 사는 데 도움이 되는 안내가 아닐 수 없겠다.

‘떠나온 곳으로 다시는/돌아갈 수 없다는 걸 알기까지는/많은 시간이 필요했다.’ 내가 오래전에 쓴 ‘여행’이란 시다. 하지만 오늘은 한번 떠나온 곳으로 정확하게 돌아갈 수 있어서 행운이었던 날이다. 더구나 젊고도 건강한 젊은이들과 함께해서 더욱 좋았다